- 生没

- 1397年~1475年12月10日

- 出身

- プラートヴェッキオ

- 没地

- フィレンツェ

- 師匠

- ロレンツォ・ギベルティ

概要

パオロ・ウッチェロは、14世紀から15世紀のイタリアの男性、画家。

作品

肖像

ジョヴァンニ・アクート記念墓碑

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1436年

- 媒体

- フレスコ画

- 寸法

- 幅515 cm×縦820 cm

- 所蔵

- サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂

概要

「ジョヴァンニ・アクート記念墓碑」は、パオロ・ウッチェロ作の壁画。

対象

軍馬の歩き方

ジョヴァンニ・アクートの乗っている馬は、よく見ると同じ側の足を同時に出している。人間であれば右手と右足を同時に出しているようなもので、こんな歩き方をしたら転んでしまうと、後に伝記作家によって酷評された。しかし、実はこういう歩き方が当時、軍馬の調教の中に実際に存在していたことが研究の結果分かったのである。

別表記

ジョン・ホークウッドの騎馬像、Monumento equestre a Giovanni Acuto

外部リンク

サン・ロマーノの戦い La Battaglia di San Romano

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1438年頃

概要

「サン・ロマーノの戦い」は、パオロ・ウッチェロの三部作の絵画。1432年6月2日のニッコロ・ダ・トレンティーノ率いるフィレンツェ共和国軍とベルナルディーノ・デッラ・チャルダ率いるシエナ共和国軍の戦いを描いたものである。

経緯

ルッカ制圧戦で1432年に従軍していたレオナルド・バルトリーニ・サリンベーニが、1438年にパオロ・ウッチェロへ支払っている。レオナルド・バルトリーニ・サリンベーニは、ルッカ共和国を支援するシエナ軍とのサン・ロマーノでの戦いの時にも最前線にいた人物である。

彼の息子ダミアーノとアンドレアがフィレンツェの北西の丘サンタ・マリア・ア・クイントの邸宅に「サン・ロマーノの戦い」を移し、それを見たロレンツォ・イル・マニーフィコが求め、1484年に手に入れる。

1492年4月8日のロレンツォ・イル・マニーフィコの死後すぐに作成された目録に含まれており、ラルガ通りのメディチ宮殿の「ロレンツォの部屋と呼ばれる大きな部屋」に飾られていたと記載されている。

注文

レオナルド・バルトリーニ・サリンベーニ

外部リンク

アート サモトラケのニケ

大航海時代とルネサンス

チェーザレ・ボルジアとその周辺

Wikipedia

Web Gallery of Art

参考文献

『戦闘技術の歴史2 中世編』

『メディチ家』

フィレンツェ軍を率いるニッコロ・ダ・トレンティーノ Niccolò da Tolentino alla Testa dei Fiorentini

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1438年

- 媒体

- テンペラ、板

- 寸法

- 180 × 316 cm

- 所蔵

- ナショナル・ギャラリー・ロンドン

- 番号

- NG583

概要

「フィレンツェ軍を率いるニッコロ・ダ・トレンティーノ」は、パオロ・ウッチェロ作の絵画。「サン・ロマーノの戦い」の1作。

対象

外部リンク

参考文献

『メディチ家』

『戦闘技術の歴史2 中世編』

ベルナルディーノ・デッラ・チャルダの落馬 Disarcionamento di Bernardino della Ciarda

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1438年

- 媒体

- テンペラ、板

- 寸法

- 182 × 323 cm

- 所蔵

- ウフィッツィ美術館

概要

「ベルナルディーノ・デッラ・チャルダの落馬」は、パオロ・ウッチェロ作の絵画。「サン・ロマーノの戦い」の1作。

真ん中にいる甲冑を着た人物は、シエナ側の将軍ベルナルディーノ・デッラ・チャルダ。今まさにフィレンツェ軍の槍の一撃によって、鑑賞者の方に向かって落馬するところである。これがフィレンツェ軍を勝利に導く決定的瞬間となった。

画面の中にはたくさんの兵士と馬が描かれており、鎧兜には銀箔が使われていたが、酸化して黒ずんでしまったため、絵全体が暗い雰囲気になっている。

4人の兵士がドーナツ型の帽子を被っているが、マッツォッキーノと呼ばれるもので、この時代流行の帽子であった。ルネサンスの人々はこれを装飾性のある布で包んだりして被っていたのである。しかしながら、頭の天辺を覆わないマッツォッキーノは、戦時に着用するものではなかった。

遠近法の演習として描いたのであろう。市松模様のそれぞれのマスは全て違う角度についているので、幾何学的に正しく描くのが非常に難しかったのである。パオロ・ウッチェロは4つも描き込んで、さらにこの中の1つをねじり鉢巻状に変化をつけている。

この絵の左下には脛当てのようなものが落ちており、その表面に「PAVLI VGIELI OPVS(パオロ・ウッチェロの作品)」と、ラテン語の署名が入れられている。

外部リンク

ミケーレ・アッテンドロの援軍 Intervento Decisivo a Fianco dei Fiorentini di Michele Attendolo

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1438年

- 媒体

- テンペラ、板

- 寸法

- 180 × 316 cm

- 所蔵

- ルーヴル美術館

概要

「ミケーレ・アッテンドロの援軍」は、パオロ・ウッチェロ作の絵画。「サン・ロマーノの戦い」の1作。

対象

外部リンク

参考文献

『メディチ家』

キリストの降誕 Natività

- 原画

- パオロ・ウッチェロ

- 作者

- アンジェロ・リッピ

- 制作

- 1443年

- 媒体

- ステンドグラス

- 寸法

- 473 cm × 473 cm

- 所蔵

- サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂

概要

「キリストの降誕」は、パオロ・ウッチェロ画稿によるアンジェロ・リッピ作のステンドグラス。

ベツレヘムの星

外部リンク

Web Gallery of Art

Wikimedia Commons

Wikipedia

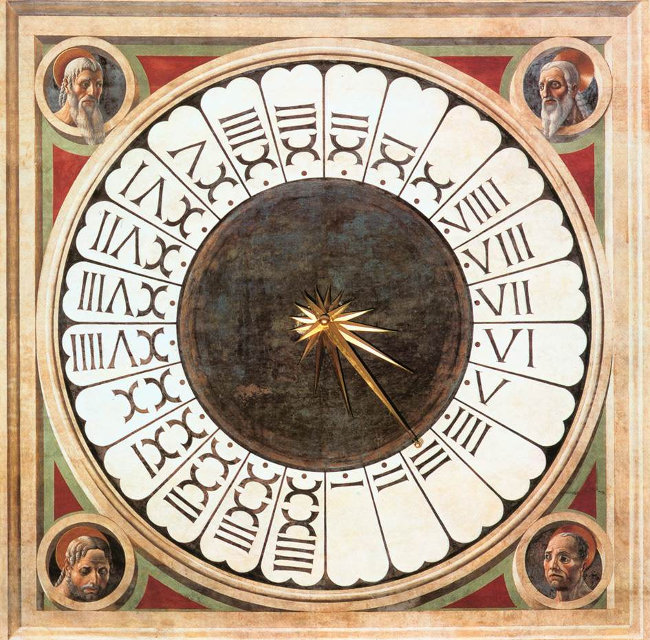

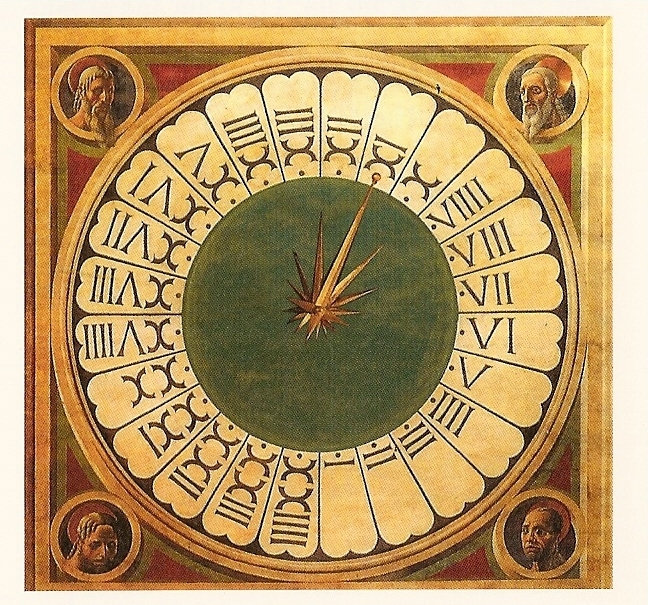

サンタ・マリア・デル・フィオーレの時計 L'Orologio di Santa Maria del Fiore

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1443年

- 媒体

- フレスコ画

- 寸法

- 470 cm × 470 cm

- 所蔵

- サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂

概要

サンタ・マリア・デル・フィオーレの時計は、イタリア時間を刻む現存する世界で唯一の時計で、正面扉の上に取り付けられている。

文字盤

パオロ・ウッチェロが制作したのは、四隅に福音書記者が描かれたフレスコ画の文字盤と、金色の流れ星のような形の針である。1443年2月22日に支払いを受け取っている。

福音書記者は、マルコ、マタイ、ルカ、使徒ヨハネの4名であるが、描かれている人物が誰を表しているのかについては特定されていない。

イタリア時間と呼ばれる、日没から始まる24時間制を採用した時計で、反時計回りに針が動く仕組みになっている。日没を24時とし、つまり1時は日没から1時間を表す。長針、短針はなく、針は1本である。

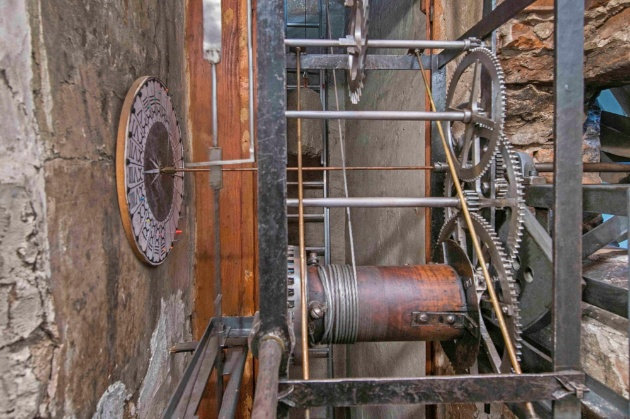

内部

内部機構を見るためには、地上約15メートルまで狭い螺旋階段を上る必要がある。サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のファサードと内装の間に位置する。

1443年、フィレンツェ人時計職人アンジェロ・ディ・ニッコロが、重りと釣り合い重りの機構を設計したが、正確な情報は残されていない。

イタリア時間

イタリア時間とは、イタリアを中心に14世紀から広まり、用いられた時刻。1日を24分割し、日没を始点として数えられる。そのため、残りの日照時間の把握が容易であるという利点があったものの、日没時間の変動に伴い時刻が影響を受けるため日毎修正を要し、装置の維持には労力が伴った。

城郭都市の門が日没に閉じられてしまうため、その時間を知ることは重要だったのである。また、教会暦においては1日は日没に始まり日没に終わる。

フランス時間

イタリア時間はユリウス時間とも呼ばれ、ローマ化されたヨーロッパ、中東、北アフリカにて採用されていた。それ以外のヨーロッパでは、アルプス以北時間またはフランス時間と言われる時刻が使われていた。12時間制で正子から正午を午前、正午から正子を午後と言い、1583年にはグレゴリウス13世の名前をとってグレゴリオ時間として知られるようになる。

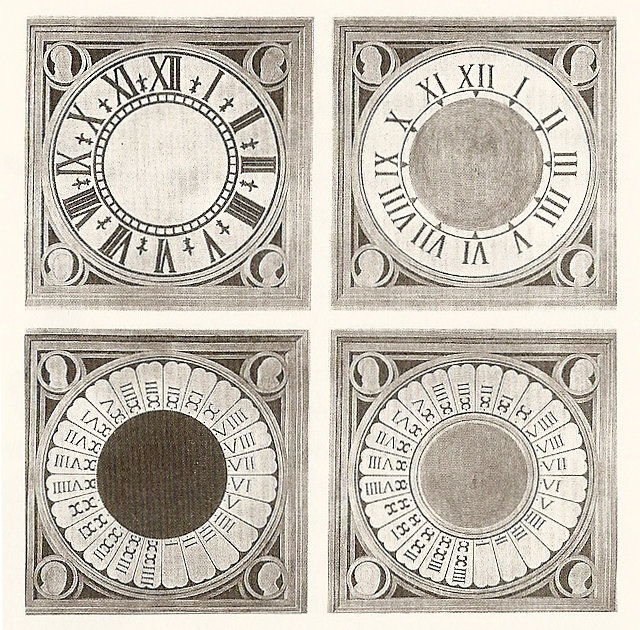

1669年、国際協定によりグレゴリオ時間が普及するようになると、パオロ・ウッチェロの文字盤は12時間制のものに差し替えられた。

修復

1968年から5年間かけて修復が行われ、12時間制の文字盤は取り除かれた。その下には別の12時間制の文字盤が見つかり、さらに下に作者不明の24時間制のものがあった。

1973年、当初のパオロ・ウッチェロのフレスコ画がよみがえった。パオロ・ウッチェロ作の鍍金された銅の針は、17世紀に12時間制が実装された時に失われてしまっている。元の針を再現するため、「光線の先が、時計の星の鍍金へと1つの球の鍍金へ」と書かれたパオロ・ウッチェロの注文依頼書を遡り、また、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のパオロ・ウッチェロが制作したステンドグラス「キリストの降誕」に描かれたベツレヘムの星を参考した。こうして、時を知るための針が装着された。

1980年代から再びイタリア時間で時計は回され、毎週修正されている。

現在の時間では

なお、当時の時間を現在の時間で知りたければ、換暦(外部)を使ってユリウス暦をグレゴリオ暦の月日に変換し、高精度計算サイト(外部)の日の出日の入り(外部)で日没を調べると良いだろう。

例えば1500年10月29日22刻ならば、グレゴリオ暦では11月8日、ローマの日没が16:57:25なので、15時頃となるわけである。

日付の変わる時間

何時に日付が変わるのかについてはっきり書かれたものを見つけられなかったのだが、中心にしている日没で翌日となるのではないかと推測される。それを考慮するとややこしくなって、文献によっては日付がまちまちであることが生じるのは、筆者が現在使用されている時間の0時を当てはめて書いていることが起因している可能性もある。しかし、ユリウス暦を使っていた時代のものは、やはりイタリア時間で表記すべきだろう。

よって、当サイトでは日付は当時のもので、上記のようにイタリア時間を〇〇刻、その後ろにグレゴリオ時間を(〇〇時)と表記するよう統一しようと思う。長い間常々手紙に記載された時間について疑問を持っていたのだが、日本語で当時の時刻について書かれている文献が一切なく、根気よく調べた結果ようやく今判明したので、これから修正が大変だ。

英語

24-hours-clock

外部リンク

Intoscana.it

Opera Magazine

Tuscan Traveler

Web Gallery of Art

Wikipedia

Wikipedia - Ora italica

YouTube - The Clock of the Duomo

聖ゲオルギウスと竜

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1470年頃

- 媒体

- 油彩、画布

- 寸法

- 55.6 × 74.2 cm

- 所蔵

- ナショナル・ギャラリー・ロンドン

- 番号

- NG6294

概要

「聖ゲオルギウスと竜」は、パオロ・ウッチェロ作の絵画。

別表記

聖ゲオルギオスと竜、San Giorgio e il Drago、Saint George and the Dragon

外部リンク

The National Gallery, London

WebMuseum

Wikipedia

YouTube - 山田五郎 オトナの教養講座

森の狩猟 Caccia Notturna

- 作者

- パオロ・ウッチェロ

- 制作

- 1470年頃

- 媒体

- テンペラ、油彩、金の痕跡

- 寸法

- 177 cm × 73.3 cm

- 所蔵

- アシュモレアン美術館

概要

「森の狩猟」は、パオロ・ウッチェロ作の絵画。

外部リンク

参考文献

『ルネサンス宮廷大全』

別表記

パオロ・ウッチェッロ

本名

Paolo di Dono

外部リンク

ウィキペディア

Art cyclopedia

Web Gallery of Art

YouTube - 山田五郎 オトナの教養講座

参考文献

『世界大百科事典』

『戦闘技術の歴史2 中世編』

『ミラノ―ヴィスコンティ家の物語』

『メディチ家』

『傭兵の二千年史』

『読む年表・年譜 ルネサンス・フィレンツェ、イタリア、ヨーロッパ』

『ルネサンス宮廷大全』

『ルネサンスとは何であったか』

『ルネサンス百科事典』

『ルネッサンス夜話』

記載日

2011年10月17日